De plus en plus de consommateurs québécois sont enclins à acheter des produits du Québec. Face à cet engouement, la question se pose : la mise en marché actuelle des détaillants en alimentation au Québec répond-elle à cette nouvelle réalité ? Des experts et des acteurs de l’industrie alimentaire répondent à la question.

Depuis le printemps 2020, les appels du gouvernement se multiplient pour inciter les consommateurs à privilégier l’achat local. Difficile pour l’ensemble du Québec de ne pas les entendre. Et c’est encore plus vrai dans le domaine alimentaire.

« De tous les produits qu’on retrouve sur le marché, les produits alimentaires sont de loin ceux pour lesquels les consommateurs ont l’intérêt et l’intention d’acheter local. On parle de plus de 80 % des consommateurs », indique Jacques Nantel, Ph. D., auteur et professeur émérite de HEC Montréal.

Ces chiffres révélateurs proviennent du récent sondage Web L’ÉTUDE BLEUE : portrait de la consommation locale au Québec post-COVID-19 de la firme Léger, mené avec la collaboration de Jacques Nantel, du 28 avril au 3 mai 2020 auprès de 1502 Québécois.

Pourtant, encore aujourd’hui, certains consommateurs ne voient pas les produits québécois sur les tablettes des épiciers. « Ce n’est pas parce que les produits n’y sont pas, précise Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques et gouvernementales de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA). Selon le MAPAQ, 50 % des aliments en épicerie sont des produits du Québec faits ou transformés ici », poursuit-il.

Mais alors, où est le problème ? Selon Sylvain Charlebois, professeur et scientifique du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie, c’est une question de promotion, puisque le consommateur moyen ne recherche pas les produits locaux de façon active. Par conséquent, ce consommateur moyen achètera des produits québécois sans avoir à les chercher.

Ce que disent les consommateurs

Dans le cas des produits non alimentaires, c’est le détaillant et non le produit qui fait foi de la notion de local pour le consommateur. Mais en alimentaire, c’est l’inverse. C’est le produit qui détermine si le produit est local ou non. « La majorité des consommateurs ne sont pas très sensibles au fait que Sobeys soit une compagnie des Maritimes, que Loblaws vienne de l’Ontario ou que Walmart soit américaine. L’important, c’est qu’ils retrouvent chez le détaillant des tomates, des fraises ou des confitures du Québec », explique Jacques Nantel.

Dans son sondage Web, Léger a aussi demandé aux consommateurs québécois ce qui leur permettait de mieux connaître la provenance d’un aliment. « On a testé toutes sortes de choses que les détaillants testent eux-mêmes, comme des présentoirs en bout d’allée et des pancartes près des tablettes. On s’est rendu compte que ce ne sont pas ces solutions qui intéressent les consommateurs parce qu’elles dérangent leur routine d’achat. Ce que les consommateurs souhaitent, c’est qu’on leur écrive clairement, simplement et systématiquement quel produit est québécois. Et, sans doute le plus important, ils souhaitent qu’on place l’information à côté de l’étiquette où se trouve le prix », commente Jacques Nantel.

L’ÉTUDE BLEUE : un portrait de la consommation locale au Québec

Faits saillants

- 87% des consommateurs soutiennent qu’il est important pour eux d’acheter local.

- 58% des consommateurs veulent augmenter leurs achats locaux au cours des prochains mois.

- Le quart des Québécois dit en avoir assez d’entendre parler d’achat local. Chez les 18-34 ans, cet essoufflement augmente à 33%.

- 78% des consommateurs québécois ont acheté local en ligne depuis le début de la pandémie de COVID-19.

- De façon générale, pour tenir leur résolution d’augmenter la proportion de leurs achats locaux, les consommateurs sont prêts à porter davantage attention une fois en magasin. Ils sont toutefois moins enclins à changer leur choix de commerces.

- Le soutien à l’économie locale arrive toujours en première position des raisons qui motivent les Québécois à acheter local. En tout, 88% d’entre eux considèrent que, comme consommateurs, ils ont un rôle important à jouer dans la relance économique.

Des aliments peu ou trop identifiés

Pour le professeur émérite, le logo des Aliments du Québec peut faire le travail. La tendance qui tend à identifier les produits régionaux vient brouiller les cartes. « À mon avis, c’est trop d’information. En anglais, on appelle ça information overload. Cela nuit au processus d’achat du consommateur. Si on a la bonne appellation, le bon logo, apposé au bon endroit, je pense que c’est suffisant », insiste Jacques Nantel.

Même son de cloche du côté de l’ADA : « Les consommateurs connaissent bien le logo Aliments du Québec. En le voyant, ils savent qu’ils ont affaire à des aliments québécois vérifiés. Les producteurs et les transformateurs devraient y adhérer. Ce serait beaucoup plus simple pour le consommateur. »

En sachant que ce ne sont pas tous les produits du Québec qui portent le logo, est-ce que le gouvernement ne devrait pas exiger que tous ces produits soient vérifiés Aliments du Québec ? « S’il y avait cette volonté politique, au moins pour les produits non transformés, je pense que nous aurions là un message fort, voire un message phare », répond Stéphane Lacasse de l’ADA.

Identifier les produits du Québec, c’est bien ; promouvoir en plus les produits locaux, c’est mieux.

Tout le monde le sait : du point de vue environnemental, on met beaucoup de pression sur l’agriculture. En achetant local, les consommateurs aident nécessairement les agriculteurs à réduire leur impact sur l’environnement. « Cette question environnementale nous obsède de plus en plus parce qu’on est très surveillés. Alors, quand on peut livrer localement, c’est mieux que lorsqu’on doit le faire à 1000 kilomètres », admet Marcel Groleau, président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Or, pour l’UPA, faire un effort pour mieux identifier les produits québécois, c’est une bonne chose, particulièrement au comptoir des viandes, mais ce n’est pas suffisant. On peut faire plus. « Par exemple, dans les épiceries, on pourrait utiliser l’intérêt des consommateurs envers les marchés publics en créant des espaces réservés aux agriculteurs et à leurs produits locaux. On commence à le faire chez de plus petits détaillants, comme les dépanneurs qui veulent offrir des fruits et des légumes de saison, et ça fonctionne très bien », soutient Marcel Groleau.

Selon Sylvain Charlebois, la collaboration entre les producteurs et les détaillants pourrait être en effet avantageuse pour tout le monde, y compris le consommateur. « Un partenariat avec les producteurs ne fait jamais tort. Il faut tenter de communiquer avec le public le plus souvent possible en misant sur l’expérientiel et l’événementiel », soutient le spécialiste.

En faisant ainsi la promotion du travail de l’artisan et du producteur local, on permet aux gens d’apprendre à mieux connaître un produit, en plus de donner au producteur la chance de mieux connaître son client. Cette relation de proximité crée assurément une relation plus significative entre le consommateur et le produit qu’il met dans son panier.

L’originalité dans le marchandisage

Dans le même ordre d’idées, l’Association des détaillants en alimentation du Québec, en collaboration avec Aliments du Québec, tente elle aussi de promouvoir les produits du Québec autrement que par la seule identification du produit en tablette.

Créé en 2012, le concours Les Aliments du Québec dans mon panier ! incite les détaillants et leurs fournisseurs à faire une mise en marché de qualité et originale pour mettre en valeur les produits du Québec. En 2020, ce sont plus de 191 partenariats détaillants-fournisseurs qui se sont ainsi créés aux quatre coins de la province.

« Ce type d’initiatives fonctionne parce que, quand tu mets en avant un produit par un kiosque, une dégustation en magasin ou des installations, c’est exponentiel sur le plan des ventes. Ça permet aux fournisseurs de faire connaître un produit qui l’est moins », assure Stéphane Lacasse.

De l’avis de Sylvain Charlebois, ce type d’événements promotionnels est une bonne idée. D’ailleurs, il estime que la promotion des aliments du Québec devrait se faire à l’année.

Concours Les Aliments du Québec dans mon panier !

À partir de mai 2021, les détaillants de partout au Québec peuvent s’inscrire à la prochaine édition du concours Les Aliments du Québec dans mon panier !

Les gagnants de l’édition 2020 sont :

• Prix du public : Les Savoureux IGA Extra Marché Piché

• Commerce de proximité : Veganwave — Aroma Sì !

• Produit régional : La Bêlerie Marché Lambert et Frères Bromont

• J’aime les fruits et légumes du Québec : Le Mont Vert Metro Plus Drouin

L’union fait la force

Ces initiatives peuvent aussi être collectives et à plus grande échelle. La marque Les Fraîches du Québec est un exemple remarquable de collaboration entre les détaillants, les fournisseurs et les producteurs du Québec.

En effet, grâce à une chambre de coordination, chaque année, les intervenants de l’industrie travaillent ensemble pour offrir aux consommateurs de partout au Québec des fraises et des framboises de qualité durant les cinq mois de la saison, soit de mai à octobre. Cette collaboration fonctionne si bien que Les Fraîches du Québec est devenu un moment connu, attendu et apprécié des consommateurs québécois, et ce, chez les différents détaillants du Québec.

« On devrait multiplier ce type d’initiatives. Par exemple, on pourrait faire la même chose avec les asperges du Québec », estime Marcel Groleau. En s’unissant, les représentants de l’industrie peuvent assurément créer une image forte que les consommateurs repèrent facilement et qu’ils reçoivent positivement.

Les limites d’une mise en marché québécoise

Pour le président général de l’UPA, il pourrait y avoir plus de produits québécois sur les tablettes des détaillants en alimentation. Mais une mise en marché avec plus de produits locaux dans les épiceries semble plus facile à dire qu’à faire.

« Chez les magasins qui relèvent du siège social, ce qui compte, c’est d’abord le rendement de chaque pied carré, et les produits passent par l’entrepôt central. Les produits locaux y sont donc un peu moins bien représentés. Du côté des magasins propriétaires, même s’ils aimeraient travailler avec plus de produits locaux, il y a une barrière à franchir », souligne Marcel Groleau.

Cette barrière, les détaillants propriétaires le savent, ce sont notamment les limites imposées par les franchises. De fait, il y a certaines contraintes à négocier avec des fournisseurs locaux. « Par exemple, il est très difficile pour un producteur de viande locale d’entrer dans un supermarché, même si l’épicerie appartient à un détaillant propriétaire. Il faut que la viande soit abattue dans un abattoir fédéral », indique Marcel Groleau.

Il y a aussi les limites des achats. « Les détaillants propriétaires peuvent acheter sans pénalité un maximum de 6 à 8 % de produits à l’extérieur de la bannière. Aussitôt qu’ils dépassent ces volumeslà, ils risquent de perdre une certaine ristourne », poursuit Marc Groleau.

Selon le président de l’UPA, les épiciers propriétaires devraient avoir plus de flexibilité lorsque vient le temps de travailler avec les producteurs locaux. Les consommateurs pourraient ainsi avoir accès à davantage de produits du Québec chez leur épicier.

Les Fraîches du Québec

Le 17 juin 2004, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec autorisait la formation de la toute première chambre de coordination et de développement au Québec — et la seule à ce jour — en partenariat avec la chaîne d’alimentation Metro Richelieu. Depuis s’y sont joints l’Association des propriétaires de fruiteries du Québec (2005), Sobeys (2006), la North American Strawberry Growers Association (2007), Provigo/ Loblaws (2008), le Groupe Épicia (2013), Canadawide (2014) à titre de représentant pour les grossistes et Walmart (2018).

La chambre de coordination de la marque les Fraîches du Québec travaille à l’amélioration notable de la qualité des fruits et à la fiabilité accrue des approvisionnements. Il en résulte une croissance de l’industrie et de la notoriété des fraises et framboises d’ici.

fraisesetframboisesduquebec.com

Le prix à payer

Identifier, promouvoir et créer différents partenariats… tout cela a un prix. Qui paiera la facture ? « Au Québec, ce sont les consommateurs et les contribuables qui paieront. Donc, les mêmes personnes, à deux reprises », croit Sylvain Charlebois.

Effectivement, les Québécois seront assurément mis à contribution si l’on souhaite améliorer la commercialisation qui met en valeur les produits du Québec. D’un côté, le gouvernement devra continuer de s’impliquer et d’injecter de l’argent. De l’autre, les détaillants et les producteurs devront débourser pour faire connaître leurs produits québécois.

Cependant, ici, il faut garder en tête un fait saillant de l’étude de Léger, c’est-à-dire que les Québécois sont prêts à acheter des produits de chez nous, mais dans les limites d’une certaine fourchette de prix. « La marge se situe à peu près à 5 %, indique Jacques Nantel. Autrement dit, un consommateur est prêt à payer 5 % plus cher quand c’est local, mais pas plus, à moins que ce soit un produit exceptionnel. Mais ce n’est alors pas tellement parce que c’est local, mais parce que c’est exceptionnel. »

Néanmoins, selon Sylvain Charlebois, l’amélioration de cette mise en marché peut être rentable à court, à moyen et à long terme. Il faut toutefois garder un équilibre entre les produits locaux et ceux qui proviennent d’ailleurs.

Par ailleurs, certains producteurs québécois pourraient-ils envisager l’exportation pour améliorer les prix en épicerie ? C’est ce que croit Jacques Nantel : « Pour que les prix restent dans une certaine fourchette, il faut être capable de produire suffisamment et donc d’exporter davantage. Certains producteurs le font déjà, mais il y encore de la place ».

Résumé de la discussion

En somme, à la lumière des réponses des différents experts et acteurs de l’industrie interrogés par DA, la mise en marché actuelle des épiciers pourrait être améliorée pour tirer pleinement avantage de l’engouement des consommateurs pour les produits du Québec, voire les produits locaux.

La majorité croit que si chaque détaillant identifiait ses produits de manière uniforme en utilisant un logo éprouvé comme celui des Aliments du Québec, la mise en marché québécoise ferait assurément un pas dans la bonne direction.

Certains croient aussi que les consommateurs gagneraient au change si chaque produit québécois non transformé en épicerie était vérifié Aliments du Québec.

Cependant, presque tous sont d’avis que l’identification de tous les aliments du Québec en magasin n’est qu’un premier pas. Chaque détaillant doit promouvoir les produits du Québec à l’année.

Tout le monde s’entend pour dire que les partenariats entre les producteurs et les détaillants sont bénéfiques pour l’épicier, pour le producteur et pour le consommateur. Les partenariats créateurs d’événements et d’expériences pour les consommateurs devraient être provoqués le plus souvent possible.

Enfin, s’il est clair pour tous qu’il reste encore quelques défis à relever pour aider les consommateurs à reconnaître et à acheter les produits du Québec, les producteurs croient qu’on pourrait aussi en reconnaître et en acheter davantage du côté des détaillants.

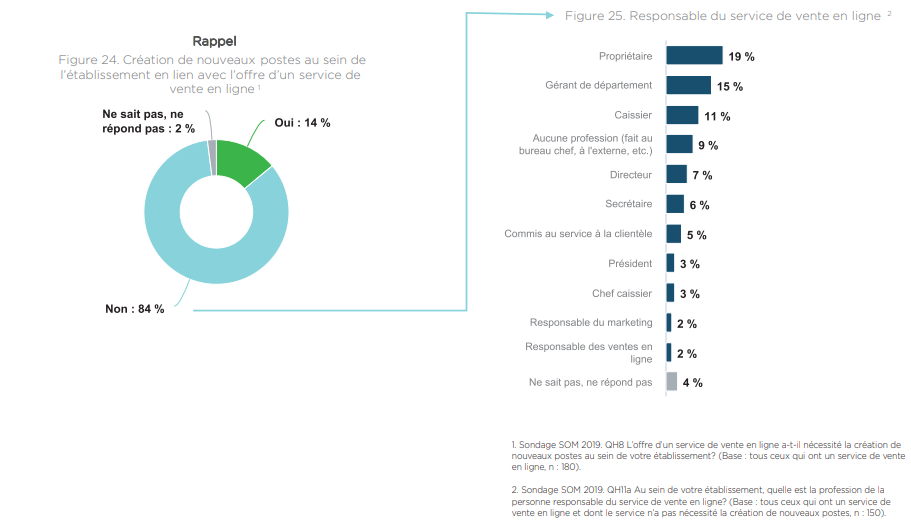

Cela étant dit, les tablettes à saveur québécoise ne se trouvent pas que dans les épiceries. Il y en a également dans les cuisines des consommateurs. Les détaillants en alimentation, qu’ils soient petits ou grands, devront aussi penser à relever le défi du commerce en ligne. En effet, 78% des consommateurs québécois ont fait un achat local en ligne depuis le début de la pandémie de COVID-19… Le site Web des détaillants en alimentation du Québec est-il prêt à répondre à cette nouvelle demande ?